La dimisión de Zidane como entrenador del Real Madrid, inesperada tras haber conquistado su tercera Champions consecutiva, me hizo recordar todas las veces que, a lo largo de mi carrera profesional, yo hice algo parecido.

Todo empezó en 1998, cuando rechacé prolongar durante el verano mis prácticas en una consultora. Luego vino el levantar la mano después de un proyecto QCHYA en 2003. Luego cuando dejé el camino de la consultoría corporativa al mirar hacia arriba y no gustarme lo que veía. También cuando dejé de escribir blogs comerciales, o cuando vi que no tenía sentido ser «responsable de servicios a empresas». O cuando planteé que no veía prolongar una relación con un cliente si no buscábamos otro enfoque.

Creo que cuando algo no fluye, se nota. Y sí, puedes dar pasos para intentar que fluya… pero muchas veces está claro que no hay forma de darle la vuelta a la situación. Y entonces creo que es mejor tomar decisiones, cuanto antes mejor. Incluso cuando supone «irse a tu casa», y afrontar la incertidumbre del qué vendrá después.

A lo largo del tiempo he visto mucha gente atrapada en la inercia. Situaciones de mucho desgaste diario, de estar hartos, de no ver la luz al final del túnel… y no hacer nada al respecto. La única perspectiva es aguantar un día más, hasta llegar a casa a descansar. Una semana más, hasta llegar el fin de semana. Un mes más, hasta que llegue la nómina. Un año más, hasta que lleguen las vacaciones. Y vuelta a empezar.

Se le da mucho valor a la incertidumbre, y muy poco al desgaste personal, profesional, relacional… que se genera en esos «minutos de la basura» (que a veces son «meses de la basura» o «años de la basura»). Paralizados ante la perspectiva de lo que vendrá después, la gente se abona al «más vale malo conocido…» y subsiste en un entorno cada vez más tóxico sin hacer nada para remediarlo. Esperando que otros tomen la decisión («a ver si me echan»), o que aparezca de forma mágica una alternativa.

No, a veces «irse como Zidane» no es factible. Hay facturas que pagar, y no se puede ir uno a su casa. Pero entre eso y la inacción completa hay mucho margen de maniobra.

PD.- Como ves, he añadido un episodio del podcast Diarios de un knowmad dedicado a este tema. Si te gusta, puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, comentar, recomendar, compartir…

Uncategorized

Aprendizaje: cada momento tiene su herramienta

Me acerqué a mi hijo, que estaba afanado con el ordenador. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy buscando una imagen para una pregunta del Quizlet». «Ah, qué interesante… ¿o sea, que ya te has estudiado el tema?» «Bueno, no, lo estoy estudiando ahora, y esto me sirve para estudiar».

Ahí me saltaron un poco las alarmas. Porque claro, hacerse tests a uno mismo (y embellecerlo con imágenes, etc…) es una herramienta estupenda para el aprendizaje… pero quizás no sea óptimo empezar por eso, especialmente si anda uno escaso de tiempo. Lo que siguió a continuación fue una conversación en la que intenté transmitir esa preocupación… aunque no sé si lo conseguí del todo.

La caja de herramientas

Siempre me ha gustado mucho el concepto de «caja de herramientas», o «toolbox». A la hora de abordar cualquier actividad, tendremos un surtido variado de herramientas que podremos utilizar.

Cada una tiene su utilidad, contextos en los que resulta más apropiada y contextos donde menos. Un experto en la materia tendrá a su disposición un abanico más amplio de herramientas, y no solo eso, tendrá la habilidad para saber en qué momento conviene utilizar una u otra.

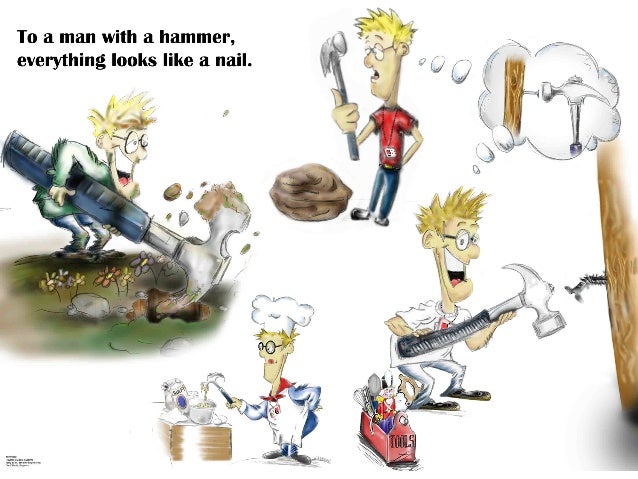

El problema viene cuando uno tiene pocas herramientas, y/o carece del criterio para saber cuándo toca usar cada una. Sucede entonces ese fenómeno de que «para quien solo tiene un martillo, todos los problemas son clavos». Tienes pocos recursos, y los aplicas sin conocimiento. ¿El resultado? Un proceso subóptimo, en el mejor de los casos. Un desastre en el peor.

Las herramientas del aprendizaje

En este sentido, el aprendizaje funciona de forma parecida. Hay muchas herramientas que podemos utilizar dentro de un proceso de aprendizaje: múltiples fuentes de contenidos, unas buenas notas, un sistema para hacerse preguntas, una dinámica de repaso espaciado, mapas mentales, esquemas y resúmenes, reelaborar el contenido en forma audiovisual, la técnica de Feynman, hacer un proyecto práctico… la caja de herramientas es amplia y variada. Pero no todas valen para todo, ni son adecuadas en el mismo momento.

Es más, hay un componente completamente subjetivo, y es que la herramienta que me funciona bien a mí, quizás no te funcione a ti. Cada uno tenemos nuestras preferencias, así que no existe una caja de herramientas universalmente válida.

El objetivo de alguien que aspira a «aprender a aprender» debería ser conocer cuantas más herramientas mejor, sí; y además desarrollar su criterio y sensibilidad (personal e intransferible) para saber cuándo cada herramienta le va a ser más útil, qué combinación le dará el mejor resultado. Si no, corre el riesgo de acabar dando martillazos a diestro y siniestro.

Cómo desarrollar nuestra caja de herramientas para el aprendizaje

Dentro del modelo Skillopment para el aprendizaje y el desarrollo eficaz de habilidades, planteo que uno de los elementos fundamentales es el metaaprendizaje. El metaaprendizaje es esa capacidad de parar de vez en cuando, reflexionar sobre lo que está yendo bien y lo que podría ir mejor, y hacer cambios. Se trata de aplicar una filosofía de mejora continua al proceso de aprendizaje.

Creo que es importante tener una sana curiosidad por las herramientas de aprendizaje. Podemos esperar a que se crucen en nuestro camino, o buscarlas activamente («¿qué herramientas están usando otras personas? ¿qué herramientas recomiendan los expertos?»). En todo caso, cada vez que caiga una en nuestras manos, es interesante pensar… ¿para qué me podría servir? ¿en qué momento sería más útil?.

Y la mejor manera de saberlo es… poniéndola en práctica. Usándola en alguno de nuestros procesos de aprendizaje. A ver qué pasa. Y hacerlo con una voluntad totalmente experimental, «durante dos semanas voy a usar esta herramienta, y al finalizar ese periodo voy a sacar conclusiones». ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué podría haber funcionado mejor? ¿Hay algo que pueda hacer para mejorar la eficacia de esta herramienta? ¿Para qué me sirve, y para qué no?

De esta manera, a lo largo del tiempo, iremos afinando nuestro sistema. Quedándonos con lo que nos resulte más útil. Porque, al final, para eso tienen que servir las herramientas: para hacernos más sencillo conseguir nuestros objetivos.

PD.- Si te interesan los contenidos sobre aprendizaje y desarrollo eficaz de habilidades, suscríbete a la lista de correo de Skillopment. O pulsa aquí si quieres saber más sobre el proyecto Skillopment.

PD2.- He editado este contenido como un episodio para el podcast Skillopment. Recuerda que puedes revisar todos los episodios del podcast, y suscribirte al mismo tanto en iVoox como en iTunes.

Momentos hell yeah!

Hell yeah!!!

Leí este artículo hace ya bastante tiempo, pero últimamente me ha vuelto a rondar la cabeza. Hablaba Derek Sivers de aplicar un filtro a la hora de tomar decisiones sobre cómo invertir nuestro tiempo, atención, energía, dinero… ¿Es algo que te hace decir «hell yeah!!!»? Si es que sí, ¡adelante! Si no… mejor pasar.

«Hell yeah!!!» es sinónimo de entusiasmo. De que algo te ilusiona, te engorila, te hace soñar despierto, te pone una sonrisa en la cara, te pone las pilas, te hace salir dando botes de la cama. «¡Sí, joder, me apetece un huevo!». Ese libro que te propones leer, ese plan que te han propuesto, ese nuevo trabajo, esa llamada que deberías devolver… ¿Quieres realmente hacerlo? ¿Notas la energía bullendo dentro de ti ante la perspectiva de abordarlo? Tienes que decidir, ¿quieres decir un «sí» tibio, desganado y lleno de dudas? ¿Dónde te va a llevar eso? Mejor decir que no, porque corres el riesgo de llenar tus horas, tus días y tu vida de actividades «meh», «ni fu ni fa». ¿Es eso lo que quieres?

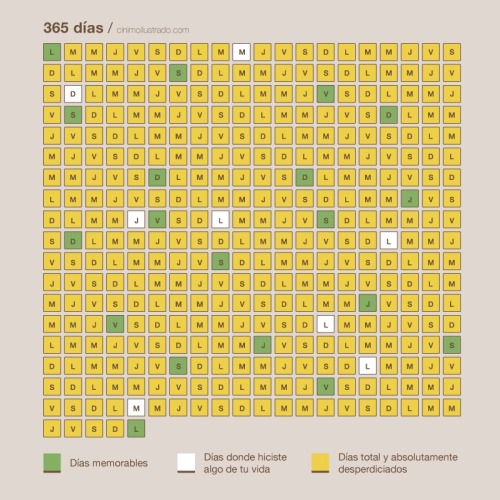

Audita tu vida

¿Cómo pasas tus días? ¿Cuántas actividades «hell yeah!!» hay en ellas? ¿Qué porcentaje de tu tiempo dedicas a cosas que realmente te estimulan, te ilusionan, te llenan de energía… y qué porcentaje se dedica a obligaciones, a compromisos, a actividades que «ni fu ni fa»?

Decía Steve Jobs en su famoso discurso que procuraba mirarse al espejo cada mañana y preguntarse «si éste fuese a ser el último día de mi vida… ¿es así como querría pasarlo?» Y si la respuesta era «NO» durante demasiados días seguidos… sabía que tenía que hacer algo al respecto.

¿Cuántos de nuestros días pasarían la prueba de Jobs?

Unas dosis de realismo

Tranquilos, no me he comido a Paulo Coelho. Sigo siendo el mismo Raúl de siempre, plenamente consciente de que vivimos en el mundo real. Un mundo en el que hay facturas que pagar, hijos a los que atender, clientes a los que responder, responsabilidades, compromisos. Que uno no puede ponerse el mundo por montera así sin más. Lo sé, lo sé.

Sé también que no es posible vivir en el éxtasis continuo. Que la felicidad no sólo está en el hedonismo perpetuo, y en saltar de estímulo en estímulo. Que las cosas especiales lo son precisamente por contraste. Que nuestra capacidad de habituación es sorprendente para lo bueno y para lo malo, y que el camino a la felicidad no es tan evidente (porque si lo fuera, todo el mundo lo seguiría, ¿verdad?)

Y también sé que hay que tener cuidado de no fliparse. Que las cosas que desde fuera parecen tan atractivas y nos generan tanta ilusión pueden tener mucho de fantasía, y que luego la realidad tiene una cara B con la que finalmente nos encontraremos tarde o temprano.

Lo sé, pero…

Pero aun así, algo me dice que a veces dejamos que ese «mundo real» nos atrape con su inercia, nos entregamos a los «hombres grises» y renunciamos a poner intención en nuestra vida. Algo me dice que echo de menos más momentos «hell yeah!!», y más días memorables.

Pero también que quizás no sea tanto una cuestión de volverse loco, sino de pequeñas decisiones. De poner un poco más de consciencia a las cosas que hacemos, y de hacer un propósito consciente por disfrutarlas más, de pararse a oler las rosas, de contar nuestras bendiciones. Quizás lo que hace que una actividad sea «hell yeah!!» sea en parte la actividad en sí, y en parte nuestra actitud hacia ella.

En cualquier caso, echa un vistazo a tu vida. ¿Tienes suficientes momentos y actividades «hell yeah!!»? Y si no es así… ¿qué puedes hacer al respecto?

PD.- Como ves, he añadido un episodio del podcast Diarios de un knowmad dedicado a este tema. Si te gusta, puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, comentar, recomendar, compartir…

Equilibrio personal y profesional en empresas de servicios profesionales

Hace unos días estuve colaborando en un evento organizado por Köppen Executive, un desayuno de trabajo en el que convocamos a varios responsables de áreas de RRHH de empresas de servicios profesionales (consultoras y despachos de abogados, fundamentalmente) para hablar de un tema siempre interesante: el equilibrio entre la vida personal y profesional.

La visión sectorial nos parecía muy oportuna, al ser este sector tradicionalmente muy exigente en términos de dedicación, y donde esto del equilibrio supone un reto especialmente complejo de abordar. Nuestra misión no era «sentar cátedra», sino servir de vehículo para la conversación entre los asistentes. Y fue muy interesante ver cómo compartían sus experiencias, sus inquietudes y algunas de las líneas de acción en las que venían trabajando en los últimos años.

Las inquietudes de los profesionales

¿Qué esperan los profesionales en términos de «equilibrio»? Resulta que, por encima de las particularidades de cada colectivo, la inquietud común se traduce en “trabajar mejor”. En este sentido, no hay tanto una preocupación por el número de horas que se trabaja, sino sobre su distribución y calidad (incluyendo algunas horas de menor rendimiento) y la falta de flexibilidad para combinarlas con otras inquietudes fuera de las exigencias del trabajo.

Escuchando la conversación no podía evitar recordar algunas escenas de mi pasado, esos ratos sentado delante del despacho de un gerente mientras él atendía el teléfono, ese quedarse hasta las tantas solo para esperar a que el senior viniese de no se sabe dónde para poder revisar un documento (y las veces que no venía porque «le había surgido algo»), esas prisas por hacer algo «de hoy para mañana» y luego ver que el documento pasaba días encima de la mesa sin que nadie lo mirase, esas noches en vela porque había que presentar una propuesta al día siguiente (¿no lo sabías desde antes?)… buf, ¿cuántas de esas horas realmente eran valiosas?

Mi equilibrio no es tu equilibrio

El caso es que esta inquietud general se concreta de forma diferente para cada colectivo, incluso para cada persona. No se trata de decir que esto es solo para «quienes tienen hijos», por ejemplo. Ni asumir que todas las personas que tienen hijos tienen las mismas necesidades. Por eso es importante una orientación de flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales. Y además cada vez se asume mejor que esas inquietudes no tienen que ver solo con responsabilidades familiares, sino con otras preferencias relacionadas con el disfrute del tiempo de ocio: que tan importante es tener flexibilidad para poder dejar a los niños en el cole, como para marcharse a ver un concierto. El equilibrio es importante para todos, y en lo que quiera emplearlo cada uno es cosa suya.

En lo que coincidía todo el mundo es que esta inquietud es cada vez más marcada sobre todo en las nuevas generaciones, que cada vez se muestran menos alineadas con las culturas tradicionales de las organizaciones. En este sentido se identifica una tendencia creciente entre los perfiles más junior a mostrar aspiraciones más diversas, y que entran en conflicto con la propuesta de valor tradicional de las organizaciones, e incluso con los valores y cultura asumidos por los perfiles más senior. Y aquí es donde en realidad está la madre del cordero…

Culturas fuertes, difíciles de mover

Las organizaciones tienden a tener una cultura muy marcada, basada en cómo se han hecho las cosas en décadas anteriores, que afecta entre otros a la gestión de la relación con el cliente, la organización del trabajo, el modelo de carrera profesional o las expectativas de presencia física.

Parte de esta cultura tiene que ver con la propia dinámica del negocio, y la presión de los clientes. Sin embargo, aunque se entiende que es un sector especialmente demandante per se, se considera que hay espacio para hacer las cosas de otra manera.

El problema, claro, es que estas culturas (como sucede con cualquier cultura fuerte) son difíciles de cambiar. ¿Cuáles son algunas de las barreras para la transformación?

- Los perfiles más senior tienden a replicar en el día a día el modelo que ellos vivieron.

- Es difícil generar apoyo genuino al cambio, más allá de las declaraciones de intenciones.

- Faltan modelos de referencia alternativos dentro de la organización.

- Las nuevas incorporaciones, pese a sus inquietudes diferenciales, se ven obligados a adaptarse o, en su defecto, a exponerse a desafiar el status quo.

- Los resultados de estas políticas tienden a aflorar más en el largo plazo, y es difícil visibilizarlas frente a la presión del corto plazo.

- Se asume que el entorno legislativo, social y cultural en España tampoco favorece una apuesta más decidida por medidas en este sentido.

Los elementos fundamentales para promover el cambio

Preguntados sobre cuáles entendían que eran las principales palancas para la transformación, se comentaron algunos puntos relevantes:

- A la hora de enfocar medidas en este sentido, aparece como fundamental no ya el apoyo del negocio, sino su participación (incluso iniciativa) y liderazgo convencido. Sin esto, las medidas impulsadas desde RRHH tienden a diluirse con facilidad.

- También se considera importante abrir espacios a la adaptación de las iniciativas no ya a la cultura/necesidades de la organización, sino incluso a los distintos grupos dentro de la misma (no funciona el “café para todos”).

- Teniendo en cuenta las sensibilidades e inquietudes diferenciales de las distintas generaciones, aparece como importante el abrir espacios de encuentro intergeneracional que faciliten el entendimiento y compromiso mutuo.

- Desde una perspectiva de gestión del cambio, es importante identificar y apoyar a las personas que ya están alineadas con una forma diferente de ver las cosas, dándoles soporte y celebrando sus avances.

- Es necesario apoyar el cambio de cultura con medidas que adapten el entorno (políticas, procesos, espacio físico de trabajo…) y promuevan esa visión orientada a un mayor equilibrio.

- La tecnología aparece como un elemento potencialmente facilitador de estas dinámicas de flexibilización temporal/espacial del trabajo, si bien su impacto no es automático.

- La comunicación destaca como otro de los elementos fundamentales, poniendo el énfasis en una transmisión efectiva de los mensajes y una promoción de los cambios de comportamiento.

Conclusión

Las empresas de servicios profesionales se enfrentan a una tesitura interesante. Se nutren de nuevas generaciones de profesionales que cada vez se sienten más ajenas al «viejo pacto» que solía establecerse en este tipo de organizaciones. Son conscientes de que tienen que evolucionar. Pero se encuentran con que hay cosas que están tan imbuidas en su cultura que resulta difícil cambiar, y además a una inquietud de fondo: ¿seremos capaces de seguir respondiendo a las exigencias competitivas de nuestro mercado si actuamos de forma diferente?

La cuestión, claro, es… ¿podremos seguir atrayendo a profesionales valiosos si no cambiamos?

La columna izquierda en proyectos de transformación

Hace tiempo, en un proyecto, empezó a suceder una de esas cosas tan habituales: uno de los agentes involucrados empezaba a actuar de forma… incoherente. De palabra, todo era compromiso con el proyecto, apoyo a tope, al 100% de acuerdo. Pero la realidad de sus actos no cuadraba con su discurso.

Algo pasaba. Quizás debíamos abordarlo antes de continuar. Y así lo planteé a los responsables del proyecto. Su respuesta: «no podemos ponernos ahora a cuestionarnos esas cosas. En un Comité ya dijeron que estaban de acuerdo… así que hay que seguir avanzando».

Por supuesto, seguimos avanzando… para nada. Porque las declaraciones en los comités se las lleva el viento, y lo que quedan son las acciones en el día a día.

La columna izquierda

En el ámbito del coaching se usa una herramienta llamada «la columna izquierda». Digamos que tomamos una hoja y la dividimos en dos columnas. En la derecha ponemos lo que una persona hace o dice; sus comportamientos observables. Y en la izquierda, ponemos su discurso interno: todas las ideas, creencias, miedos… que a veces de forma consciente y otras de forma inconsciente son el origen de su comportamiento observable.

El problema, claro, es que mientras la columna derecha se puede observar, la columna izquierda está oculta: solo la conoce la otra persona, y eso en el mejor de los casos. Lo más que podemos hacer es plantear hipótesis e indagar, tratando de descubrir y entender qué hay en ella. Y es que cuanta más luz arrojemos sobre esa columna izquierda, más fácil será dar con la tecla que realmente movilice la acción de la otra persona.

Volviendo al ejemplo del proyecto que planteaba, era evidente que había algo no declarado en la columna izquierda. Algo que hacía que lo que se decía y lo que se hacía no coincidieran. Era necesario indagar en qué era ese algo, entender por qué estaba sucediendo esa incoherencia. Solo desde ahí se podía hacer algo al respecto.

Abriendo el melón de la columna izquierda

El problema es que indagar en la columna izquierda… no es cómodo. Requiere tiempo, trabajo, confianza, mano izquierda. Las cosas que están en la columna izquierda suelen tener un componente emocional. Suelen ser ideas y creencias arraigadas, susceptibles de generar rechazo cuando se verbalizan. Por eso nos cuesta sacarlas, o dejar que otros las vean.

¿Y si nos dicen algo inconveniente? ¿Y si nos obliga a replantearnos las cosas? ¿Y si descubrimos algo que no nos gusta, o algo que no sabemos manejar, incluso algo que directamente pone en riesgo el proyecto? Quita, quita.

Por eso mucha gente no quiere «abrir ese melón», «reabrir viejos debates», «remover la mierda» o «abrir la caja de Pandora». Mejor actuar como si eso no existiese…

Pero claro, la cuestión es que sí existe. Enterrar la cabeza como un avestruz no hace que desaparezca. Y tarde o temprano acaba reventando.

Los cimientos de un proyecto de transformación real

Como la parábola de la Biblia, podemos edificar nuestros proyectos con cimientos sólidos, o hacerlo sin cimientos. Aparentemente los proyectos sin cimientos avanzan sin problemas; y de hecho más rápido. Desde un punto de vista superficial, es más que suficiente. Mucha gente se conforma con eso, con proyectos que avanzan en apariencia.

La prueba de fuego vendrá, claro, cuando vengan las tormentas. Entonces, el proyecto sin cimientos caerá como un castillo de naipes. ¿Por qué las cosas no funcionan como se suponían que tenían que funcionar? ¡Si lo hicimos todo bien! ¡Si todo el mundo estaba de acuerdo! ¿Por qué ahora resulta que no hacen lo que deben?. Y ahí tendremos, después de invertir esfuerzo, tiempo, dinero, energía… un proyecto frustrado más.

Así que si quieres abordar un proyecto de transformación real, con voluntad de impacto y permanencia… hay que dedicar tiempo a los cimientos. A tener conversaciones francas, tanto al inicio del proyecto como durante su desarrollo, que permitan poner tanta luz como sea posible a las columnas izquierdas de todos los implicados. Y a abordar todas las cuestiones que sean necesarias, por difíciles o incómodas que puedan ser, antes de seguir avanzando.

Porque si no lo hacemos, si hacemos «como si nada»… correremos mucho; pero no llegaremos a ningún sitio.

PD.- Como ves, he añadido un episodio del podcast Diarios de un knowmad dedicado a este tema. Si te gusta, puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, comentar, recomendar, compartir…

Decídete

Ese proyecto que tienes empantanado… ¿lo quieres hacer, sí o no? Ese libro que tienes a medio leer… ¿lo quieres terminar, sí o no? Ese plan que te han propuesto… ¿te apetece hacerlo, sí o no?

Decídete.

Y si has decidido seguir adelante… ¿qué debes hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué, cómo, cuándo?

Decídete.

Ya, ya sé que decidir es difícil. Hay que pensar, valorar cosas, siempre está el «y si…», el «no pero…». Mejor dejarlo reposar, ¿no? A ver si dejando las cosas pasar suceden por sí mismas, y te quitas el marrón de tener que decidir tú. Y qué decir de llevar las cosas al terreno de lo concreto: ¿de verdad tengo que hacer eso tan incómodo? ¿de verdad tengo que enfrentar ese conflicto?

Escuchaba hoy un capítulo del podcast de Jesús Bédmar sobre productividad que hablaba precisamente de esto: de que GTD (en este caso; cualquier otro sistema de productividad te acabará diciendo algo parecido) va de tomar decisiones. De ponerte frente al espejo, y de obligarte a decir lo que quieres y lo que no quieres. De que revises tus compromisos contigo mismo y con los demás. Es una interpelación constante, ¿esto es importante, sí o no? ¿y qué vas a hacer para lograrlo?

Habla Francisco Alcaide del compromiso como «hacer lo que sea necesario durante el tiempo que sea necesario» para lograr un determinado objetivo. ¿Cuántos de nuestros compromisos responden a un verdadero compromiso? ¿Cuántos de nuestros supuestos objetivos vienen de una decisión tan consciente? ¿Cuántas de nuestras tareas pendientes son fruto de la reflexión, de decidir «sí, quiero hacerlo, y además lo voy a hacer así y así, y asumo con completo conocimiento de causa el coste»?

Nos cuesta decidir, porque implica pensar, e implica optar, e implica asumir unas consecuencias, e implica incomodidad. Nos gusta dejar las cosas en esa nebulosa del «sí pero no», de la decisión pendiente, del «ya pensaré los detalles». Porque ahí es más fácil escurrir el bulto, engañarnos, distraer la atención del hecho de que no estamos haciendo lo que verdaderamente queremos hacer, o de que ni siquiera sabemos qué es.

Decídete. O no. Ésa, en sí misma, ya es una decisión.

PD.- Como ves, he añadido un episodio del podcast Diarios de un knowmad dedicado a este tema. Si te gusta, puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, comentar, recomendar, compartir…

Matrix y las referencias compartidas

Una película que todo el mundo conoce

Hace algunas semanas estuve haciendo una charla para universitarios. Se enmarcaba en unas jornadas de «Universidad y empresa», y el objetivo era acercar el mundo profesional a los alumnos, para que supieran «lo que viene después». Cuando diseñé mi intervención, quise darle un tono de «aquí vengo yo a contaros las verdades». Quería generar una cierta incomodidad, un impulso para «que se pusieran las pilas» y viesen que, por mucho que la vida universitaria les parezca un agobio, lo que viene después son «tiros de verdad».

El caso es que, dentro de esa línea argumental, me pareció que había una escena de película que encajaba muy bien. Se trata de Matrix, en ese momento en el que Morfeo se sienta con Neo y le cuenta que la vida tal y como la conoce no es la realidad. Y le da la opción («pastilla roja o pastilla azul») de decidir si quiere seguir profundizando en su conocimiento de «la verdadera realidad», o si prefiere seguir sumido en la ignorancia. Tú eliges, amigo.

En fin, veis cómo encajaba, ¿no?

El caso es que hago mención a esa película y veo caras de haba. «Habéis visto la peli, ¿no?» (silencio incómodo). «Pero… al menos os suena, ¿no?» (silencio incómodo número dos).

Pero… ¿cómo es posible? ¡Es Matrix! ¡Todo el mundo conoce Matrix! ¿O no?

Mis referencias no son tus referencias

Este momento fue auténticamente revelador para mí. Por un lado, me hizo sentir terriblemente mayor. Y es que esa peli se estrenó en 1999… que para mí es «antes de ayer», pero es que entonces la mayoría de mi audiencia en esa charla llevaba pañales, en el mejor de los casos. Y claro, lo que para mí es una referencia ineludible, un mito generacional, algo que todo el mundo conoce… para ellos es insignificante.

El caso es que me hizo pensar mucho sobre la importancia de las referencias compartidas, y sobre la facilidad con la que tendemos a dar por hecho de que nuestras referencias son también las de nuestro interlocutor. Estas referencias son las que nos permiten interpretar el mundo, darle significado. Y dependen de nuestras experiencias, de nuestro entorno, de nuestras lecturas, de lo que hemos visto y oído…

El salto generacional es una de las fuentes principales de «referencias incompatibles», pero no es la única. Puedes observar esas diferencias entre distintos colectivos dentro de una empresa (p.j. «los de administración vs. los de marketing», o «los de la fábrica vs. los de la oficina», o «los de la central vs. los de la sucursal»). O entre diferentes grupos sociales («los de barrio vs. los pijos», «los del norte vs. los del sur», «los de este pueblo vs. los del otro pueblo»). O incluso entre miembros de una misma familia («el hermano mayor vs. el hermano pequeño»).

Nuestra experiencia vital está mediatizada por nuestras «gafas». Y estas gafas son personales e intransferibles, como una huella dactilar. Hay ocasiones en las que podemos tener más o menos afinidad con otra persona, pero en ningún caso va a ser exacta.

A ver si nos entendemos…

Por eso es importante entender el impacto de esas diferencias en la comunicación. El hecho de que compartamos un mismo idioma no asegura que la comunicación vaya a ser fluida. Necesitamos entender cuáles son nuestras distintas referencias, nuestros modelos mentales… para a partir de ahí generar un «diccionario», una especie de «piedra Rosetta» que nos permita entendernos y transmitir con eficacia lo que queremos decir.

Todo lo que tiene que ver con la empatía, la escucha activa, el design thinking… tiene mucho que ver con eso. Con «entender al otro». Con descifrar cuáles son sus referencias, cuál es su mosaico referencial, cuál es su mundo interpretativo… para a partir de ahí ser capaces de «hablar el mismo idioma».

PD.- Como ves, he añadido un episodio del podcast Diarios de un knowmad dedicado a este tema. Si te gusta, puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, comentar, recomendar, compartir…

Lo que me hace fluir

El otro día publicaba James Clear (autor que habla habitualmente de temas de desarrollo personal, hábitos y toma de decisiones) un tuit en el que preguntaba lo siguiente:

Imagina que puedes elegir un nuevo rumbo profesional basado en un criterio: que tu trabajo sea esa actividad que con más frecuencia te pone en un estado de flujo (estado de flujo = te sientes completamente absorto en lo que estás haciendo, el tiempo vuela sin que te des cuenta, etc.). ¿Cuál sería ese trabajo?

Una pregunta tan directa me hizo pensar…

El estado de flujo

No es la primera vez que traigo a colación eso del estado de flujo. Contaba en su día cómo el autor de referencia en la materia es el húngaro Mihaly Csikszentmilhalyi. Y cómo lo que defiende es que ese «estado de flujo» se alcanza cuando hay un equilibrio entre el nivel del reto al que nos enfrentamos y las habilidades que tenemos para hacerlo. Si no se da ese equilibrio, entramos en otros estados diferentes (apatía, ansiedad, aburrimiento…) alejados de ese estado de flujo.

Lo cual, como respaldo teórico/conceptual está bien, pero la pregunta de James Clear es mucho más concreta… ¿Cuáles son esas actividades que a mí me hacen entrar en ese estado?

Algunas de las cosas que para mí fluyen

Haciendo un poco de arqueología vital, me salían algunas cosas:

- Programar: tuve mi primer ordenador con 10 años, un Amstrad CPC6128 (¡con pantalla a color!) con el que pasaba las horas muertas con aquel BASIC rudimentario (20 Goto 10 :D). Nunca hice programas supercomplejos, pero me encantaba resolver problemas (el típico programa para sacar números primos, o para ordenar un listado, etc…). Luego pasé a las bases de datos (con el DBASE III+), a las macros de Excel… en fin, nunca he pasado de aficionado. Pero recuerdo bien esa sensación de estar metido en tu programa, y darte cuenta de que llevabas horas sin levantar el culo de la silla.

- Ilustrar: esto es algo más reciente, pero que me genera sensaciones parecidas. Abrir el Ilustrator con una idea en la cabeza, y ponerme con ella herramientas para arriba y herramientas para abajo. Con conocimientos limitados, pero viendo cómo esa idea se va haciendo realidad paso a paso, e incluso acaba siendo una camiseta. O con lápiz, tinta y papel, que no todo va a ser ordenador.

- Crear contenidos: escribir en el blog, o hacer podcasts, o crear una presentación, o incluso un documento para cliente… eso de estructurar ideas, y luego irlas ejecutando, y si encima tienes la posibilidad de ir editando poco a poco hasta que quede como tú quieres.

- Cocinar: disto mucho de ser un «cocinillas», y diría que ni siquiera me gusta especialmente. Pero lo cierto es que cuando me pongo me resulta fluido. Sacas ingredientes, el cuchillo, la tabla… vas cortando, salteando, cociendo… un poquito por allí, un poquito por allá… y se te han ido tres cuartos de hora sin casi darte cuenta.

Buscando el denominador común

Después de sacar ese listado de actividades, quise ir un paso más allá. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se parece programar a cocinar, y por qué son dos actividades que me hacen fluir?

- Individualidad: hola, aquí su amigo el introvertido. Disfruto en soledad, siempre ha sido así. Puedo hacer cosas con otras personas, incluso disfrutarlas; pero no es mi estado natural. Es muy difícil que una actividad compartida me provoque esa sensación de fluir.

- Creación: tienes una hoja en blanco, y después tienes un dibujo. Tienes una pantalla en blanco, y después tienes un post publicado. Tienes la mesa vacía, y al final tienes un plato que huele y sabe bien. Esa sensación de construir, de crear… me involucra de manera especial.

- Feedback inmediato: tiras una línea de código, y a ver qué pasa. Haces un trazo, y decides si te gusta o no. Metes un efecto de sonido en el podcast, y escuchas a ver qué te parece. Metes la cuchara en el guiso y decides si necesita o no sal. Todas estas actividades tienen una dinámica de retroalimentación directa, lo que haces tiene un efecto directo que puedes valorar y que te va guiando.

- Autonomía: yo me lo guiso, yo me lo como. Yo planteo qué problema quiero resolver con un programa, a qué voy a prestar atención lo siguiente, cuándo y durante cuánto tiempo trabajo en ello, cuándo considero que está acabado. No hay otra persona decidiendo, soy yo y solo yo. De hecho éste factor es muy relevante; he probado a hacer todo lo anterior «para otros» (p.j. diseñando una camiseta para otra persona, o haciendo un programilla para un cliente, o escribiendo posts para blogs comerciales) y el estado de flujo se evapora rápidamente.

Entonces… ¿qué trabajo elegirías?

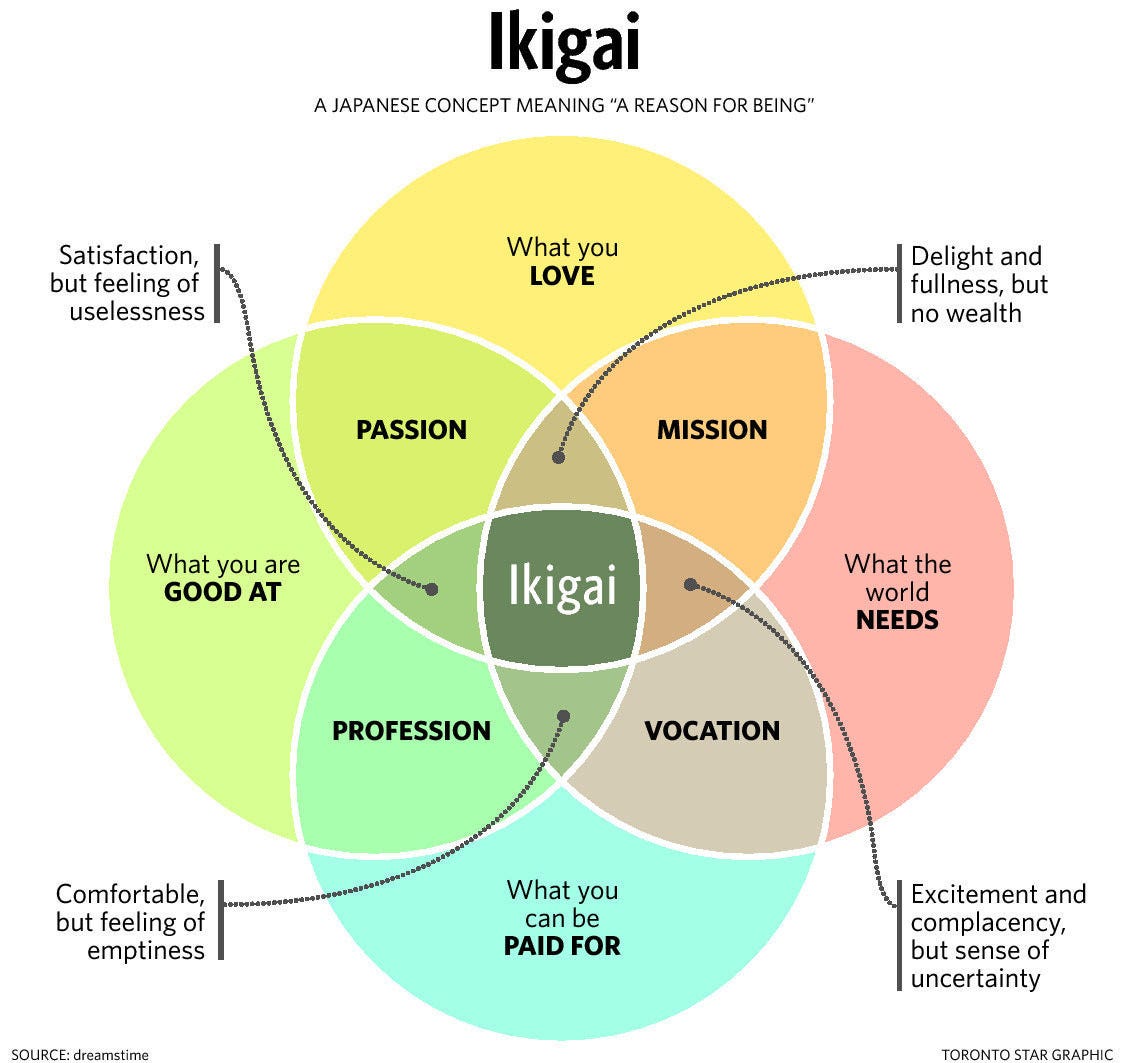

Supongo que aquí está la madre del cordero. En este punto he de reconocer que me atoro. Todos los que tratan el tema de «cuál es tu propósito en la vida» hablan de encontrar esa conjunción entre lo que disfrutas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita… y lo que alguien está dispuesto a pagar. Que algo te haga entrar en «estado de flujo» es sólo uno de los elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, por mucho que me entretenga cocinar, o programar… no soy bueno en ello, no soy competitivo. Supongo que podría llegar a serlo… O por ejemplo, por mucho que me entretenga hacer un podcast, e incluso asumiendo que se me dé medio bien… nadie paga por un podcast. Etc.

Y luego hay otro tema que siempre me ha dado cierto miedo, y es que no es lo mismo disfrutar de un hobby que convertirlo en tu trabajo. En su día me planteé estudiar Informática (viendo todo lo que me gustaba), pero decidí no hacerlo con ese pensamiento en mente. Es fácil tener fantasías con qué guay será la vida del programador, y luego llega la realidad y te obliga a hacer la enésima revisión de un formulario para un programa de facturación… y se acabó la gracia. No es lo mismo cocinar por gusto un arroz los domingos, que pasarse 12 horas encerrado en una cocina haciendo una y otra vez los mismos platos. No es lo mismo escribir un post cuando te apetece y como te apetece, que escribir ocho piezas al día de temas que no te interesan y sujeto a un manual de estilo ajeno o un proceso de revisiones. Etc.

No sé si todo el mundo lo viviría igual. Yo personalmente, con esa importancia que le atribuyo al factor «autonomía», veo muy difícil que cualquier actividad «hecha para otros» (y el otro es el que te paga) me fuese a llevar a un estado de flujo.

Aun así, es un tema que me ha hecho pensar. ¿Podría hacer más para ir hacia esa utopía?

Y también me ha generado curiosidad por ver cómo lo vivirán otras personas. ¿Qué les hace fluir a ellos? ¿Será lo mismo que a mí, o cosas completamente diferentes? ¿Habrán conseguido ganarse la vida viviendo en el estado de flujo? Si tienes alguna experiencia que quieras compartir… ¡los comentarios son tuyos!

PD.- Como ves, he añadido un episodio del podcast Diarios de un knowmad dedicado a este tema. Si te gusta, puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, comentar, recomendar, compartir…

Abriendo caminos en tu memoria

El otro día, durante la conversación con Maribel Bainad sobre neurodidáctica, me vino a la mente una imagen metafórica que creo que viene muy al caso. Hablaba Maribel de cómo funciona nuestro cerebro, de las conexiones que se crean entre neuronas. Y de cómo esas conexiones se hacen más fuertes o se debilitan en función del uso que le demos, llegando incluso a desaparecer.

Mientras la escuchaba, lo que me vino a la mente es un camino en el campo.

Si llegas a un campo virgen, o a una selva… todo es hierba, vegetación. Si quieres avanzar, tienes que crear el camino. A base de machetazos, si estás en la selva. O pisando la vegetación, si estás en un entorno un poco menos agresivo. En todo caso, si miras hacia atrás, puedes ver efectivamente tu rastro: las hierbas pisadas, el hueco que has abierto.

Pero… ¿qué sucede si ni tu ni nadie más vuelve a pasar por allí?

La vegetación, más pronto que tarde, vuelve a ocupar su lugar. Las hierbas ligeramente dobladas vuelven a recuperar su tono. Las que se han quebrado son sustituidas por otras nuevas. En un abrir y cerrar de ojos, no quedará ni rastro de tu paso. «Caminito que el tiempo ha borrado…»

Hace falta pasar otra vez. Y otra. Y otra más. Hay que quebrar las hierbas que ya existen. Hay que compactar la tierra para dificultar que crezcan otras nuevas. Así el camino se hace más perdurable.

Pero incluso así, nada es para siempre. Porque si se abandona poco a poco la naturaleza vuelve a tomar posesión de él. Ni siquiera el asfalto puede conseguir que, al cabo de los años de abandono, las hierbas vuelvan a ganar terreno.

Por eso es tan importante repasar de forma sistemática todo lo que aprendes. Y no una vez, sino de manera recurrente. Manteniendo el camino abierto, para evitar que desaparezca.

PD.- Si te interesan los contenidos sobre aprendizaje y desarrollo eficaz de habilidades, suscríbete a la lista de correo de Skillopment. O pulsa aquí si quieres saber más sobre el proyecto Skillopment.

PD2.- He editado este contenido como un episodio para el podcast Skillopment. Recuerda que puedes revisar todos los episodios del podcast, y suscribirte al mismo tanto en iVoox como en iTunes.

La experiencia no es un grado

El otro día escuchaba una entrevista que le hacía Shane Parrish, en su podcast The Knowledge Project, a Michael Mauboussin. Y en ella, el invitado hacía una distinción que me pareció muy interesante. Y que me hizo pensar.

Decía Mauboussin que no es lo mismo «expertise» que «experience». No sé si en castellano podría ser «no es lo mismo ser un experto que tener experiencia». ¿Dónde está el matiz?

¿Qué es ser un experto?

Para Mauboussin, ser un experto implica disponer de un modelo predictivo que te sitúe en una mejor situación que otra persona a la hora de afrontar un problema o un reto. No significa que vayas a acertar el 100% de las veces, pero sí que estás en mejores condiciones para hacerlo con más frecuencia.

¿La experiencia puede ser considerada como sinónimo?

Los años de experiencia como criterio de evaluación

A mí siempre me ha chirriado eso de valorar los años de experiencia sin más. Por ejemplo eso de «acumular trienios» como recompensa por el mero transcurrir del tiempo. O utilizar «x años de experiencia en el puesto» como elemento destacado de un curriculum. Y mira que por mi edad es un criterio que ya va jugando a favor, pero…

Siempre he defendido que lo que importa es el desempeño. ¿Haces las cosas mejor, de forma consistente, que otros? Pues entonces te quiero a ti. Me da igual que sea por los años de experiencia, porque eres más listo, porque has ido a no sé qué universidad, porque tienes no sé qué master o porque utilizas unas herramientas de la leche. No me cuentes milongas de curriculum. Si de verdad la experiencia contribuye en algo a tu desempeño, demuéstralo.

El problema, claro, es que valorar el desempeño es algo más difícil que valorar «paso del tiempo». Por eso de forma más o menos inconsciente cambiamos la pregunta «¿Tendrá un buen desempeño?» por otras más fáciles de responder (como los años de experiencia, o si tiene no sé qué estudios), y actuamos en consecuencia. Lo cual a veces funciona… y a veces no.

¿Entonces la experiencia no cuenta?

Pues ésa es la cuestión. Que depende.

En un entorno estable, poco complejo… entonces sí. La acumulación de experiencia, el hecho de haber enfrentado un número limitado de problemas durante mucho tiempo… sí que te da esa capacidad diferencial, y puede ser tomada como una aproximación razonable al desempeño. La próxima vez que se presente ese problema tú, con tu experiencia, estarás en mejores condiciones de afrontarla que alguien nuevo.

En esas circunstancias, tener experiencia sí te convierte en un experto.

La experiencia en entornos complejos y dinámicos

¿Pero qué sucede cuando no hablamos de un entorno estable, sino altamente dinámico? ¿Cuando lo nuevo es distinto de lo viejo? ¿Qué sucede cuando los problemas son complejos, con múltiples relaciones y derivadas imposibles de acotar?

En esos casos, la experiencia pierde valor. Sí, es verdad, tú has afrontado un número X de problemas. Pero los problemas son diferentes cada vez, así que lo que has aprendido previamente no es directamente aplicable. Tus soluciones no son intrínsecamente mejores.

De hecho, la experiencia puede resultar contraproducente. Si te has acostumbrado a resolver las cosas de una determinada manera, tendrás tendencia a aplicar esa solución de forma preferente, casi automática. Aquello de que para un martillo todos los problemas son clavos. Estás menos abierto a explorar otros caminos, y por lo tanto estás limitando tu capacidad de resolver nuevos problemas.

El ejemplo de Moneyball

Mientras pensaba en todo esto, me venía a la cabeza la historia que cuentan en Moneyball, la película de Brad Pitt basada en la historia de Billy Beane.

Un mundo, el baseball, donde las cosas siempre se han hecho de una determinada manera. Donde un montón de personas, con mucha experiencia, toman las decisiones respecto a quiénes son los buenos jugadores.

Y cómo llega alguien y cambia toda esa visión, aplicando nuevos métodos (basados en este caso en las estadísticas y el análisis de datos), y generando un modelo contraintuitivo. Un modelo que todas las personas con experiencia miraban por encima del hombro. Y, sin embargo, ese modelo le permite tener mejores resultados. El experto no fue quien más experiencia acumulaba, sino precisamente el que desafió a la experiencia.

Reajustando el valor de la experiencia

Venimos de un mundo más tranquilo, más estable. Estamos acostumbrados a que «tener experiencia» y «ser experto» sean casi sinónimos. Incluso la sabiduría popular lo refleja: «la experiencia es un grado», «más sabe el diablo por viejo que por diablo». Estoy seguro de que incluso tú, que me lees, has tenido en alguna ocasión esa sensación de suficiencia al ver a alguien más joven haciendo cosas de forma presuntamente equivocada, y pensando por dentro «ay, alma cándida, ya te darás cuenta…»

Por supuesto, sigue habiendo ámbitos donde la experiencia aporta valor. No se trata de irnos al otro extremo, y considerar que la experiencia en sí misma es despreciable. Pero quizás debamos estar abiertos a pensar que experiencia y desempeño no van de la mano siempre a todos los sitios. Y que cada vez que nos refugiamos de forma acrítica en esa visión, estamos abriendo la puerta a que llegue alguien con una mente más abierta, con mayor disposición a hacer las cosas de forma diferente… y nos coma la tostada.

PD.- Como ves, he añadido un episodio del podcast Diarios de un knowmad dedicado a este tema. Si te gusta, puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, comentar, recomendar, compartir…